秦が中国を統一するよりはるか前、中国は長きに渡って分裂状態にあった。

時は春秋時代、名目上の盟主は周王朝であったが、すでに力はなく、各国がしのぎを削る時代にあって、春秋の五覇と呼ばれる強力な君主が出現した。

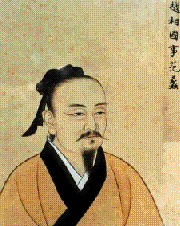

今回は春秋の五覇の一人越王勾践(こうせん)に仕えた軍師范蠡(はんれい)について見て行こう。

越王の軍師

勝手に范蠡を軍師としたが、この頃には軍師という概念はなく、本来は将軍とするのが正しいのだが、太公望のことも軍師としているので范蠡も軍師でいいかなぁと思い軍師にした。

当時の越王のもとには2人の智謀に長けた人物がおり、一人は治世の能臣として内政に長けた文種、もう一人が軍事に長けた范蠡であった。

范蠡がどのように越王勾践のもとに仕えるようになったかは知られておらず、またその前のこともよく分かっていない。なにせ卑弥呼様よりも800年近く前の人物だ。名前が残っているだけでもすごい。

范蠡は越の国に生まれた訳ではないらしく、計然という人物に師事していたらしいということは分かっているが、その他のことはよく分かっていない。

そもそも論なのだが、范蠡どころか越と言う国の記録はこの越王勾践の父の代に初めて記録に出てくるぐらいで、これは恐らく、黄河文明の流れを組む中華文明が長安や洛陽をはじめとする中原より起こったこととも関係するであろう。

越の民は中原の人間からすると蛮族にすぎず、これより800年ぐらい先の三国志の時代でさえ「山越」と呼んで蛮族扱いしたほどである。そんな扱いの国が中国の歴史にでてくるやいきなり覇者の地位に就くのだから越王勾践とその参謀である范蠡がどれくらい優れていたかということがわかろう。

越王允常が死ぬと、隣国呉の王闔閭が自ら大軍を率いて攻め込んできた。闔閭は小国だった呉を春秋最強国家に押し上げた人物で、孫氏の兵法書の作者である孫武や春秋きっての名将伍子胥とともに富国強兵策をとり、当時の越では対抗のしようもなかった。

そこで范蠡はある策を練る。

戦場にて兵士を参列に並ばせ突撃し、その途中で越への称賛を行った後自害させるというものである。呉の軍団はあまりのことに呆然とし、越はそこをついて全軍で突撃を敢行した。

精強を誇った呉の軍団は壊滅し、呉王闔閭はこの時に負った傷がもとで亡くなってしまう。

臥薪嘗胆

跡を継いだのは呉王夫差であった。

国力で言えば呉は越を圧倒しており、呉が攻めてくれば越は確実に滅ぶ。

范蠡はあらかじめ呉の宰相である伯嚭に対して賄賂を贈っておいた。

呉王の夫差は父の仇である越への憎しみを忘れないために毎日を薪の上で寝ることにし、3年後に見事に越を撃破することに成功した。

越王勾践は捕えられ、伍子胥は夫差にこれを殺すように言うが、伯嚭の口添えもあり勾践は命だけは助けられた。

しかしこの恨みを忘れないため、勾践は毎日獣の胆を嘗めてこの「会稽の屈辱」を忘れないように努めた。

来るべき呉との再戦に向け、范蠡は動いた。

夫差の北伐に兵を貸したり、絶世の美女である西施を夫差に送ったり、夫差の臣下に賄賂を贈ることも絶やさなかった。

余談だが、越は当時の通貨である子安貝を大量に得ていたという説がある。というのも子安貝の産地は琉球こと沖縄であり、現在の浙江省にあたる越の地は沖縄から近いのである。その経済力を持って越はどんどん強くなっていった。

范蠡は夫差と伍子胥の仲を裂くことにも成功し、夫差は伍子胥に死を与えてしまう。

勾践はただちに呉に攻め込もうとするが范蠡はそれを諫める。

やがて夫差が北伐をし、斉や魯と言った国々に戦勝するにつけ、范蠡は今が好機と勾践に進言、呉に侵攻した越は瞬く間に勝利をし、夫差は講和を申し込む。范蠡はこれを受けるように言い、さらに4年待った。

范蠡は知っていた。もしあのまま戦っていれば精強な呉の軍団を前に越は敗れていただろうと。しかしこの4年の間、呉の軍規は緩み切っていた。賢臣を排除した君主の未来は明るくない。多くのものが夫差に見切りをつけてしまい、兵を指揮する者がいなくなってしまっていたのだ。

范蠡は再び呉に攻め入り、これを包囲すること3年、呉王夫差はついに降伏した。

夫差はかつて勾践を許したように、自らの命だけは助けて欲しいと言われ、勾践はこれを許す気でいたが、范蠡は「会稽のことは、天が越を呉に賜っていたのに呉が取らなかった。今展が呉を越に賜っているというのに越は果たして天に背いてもよいものだろうか」と言い、勾践は夫差を遠き地に島流しにすることを決定した。

しかし夫差は「伍子胥に会わせる顔がない」と言って自死を選び、勾践は春秋の覇者となった。

范蠡、越を去る

伍子胥と范蠡の生き方は対照的である。

伍子胥は国が滅び、自らも殺されることを知ってあえて国と命運を共にしたのに対し、范蠡は国を富ませた後に越の国を去っている。

范蠡が国を去ったのは、身の危険を感じたからである。

「大名の下には以て久しく居り難し」

大きな名は一時良いかもしれないが、それを維持するのはとても難しい。

これはあらゆることに通じる事柄かも知れない。

范蠡は勾践に手紙を出すと、財宝と家族を連れて越を後にした。

范蠡のこの判断は正しかった。

范蠡は親友の文種に向けて有名な「狡兎死して走狗烹られ、高鳥尽きて良弓蔵(かく)る」という文章をしたためている。簡単に言えば、用済みになったから我々は消される運命だと忠告しているのである。

范蠡の読み通り、文種は勾践より死を賜った。

范蠡、金持ちになる

「陶朱公の富」という言葉がある。陶朱という人物が大変な富を蓄えたという話で、陶朱とは范蠡の別名である。

越を後にした范蠡は、幾度か名を変えた。

最初は鴟夷子皮と名を変えた。これは伍子胥の遺体が鴟夷という酒を入れる馬の革の袋に入れられたことからつけたとも、自分がもう少しで同じ運命になるはずだったからだとも、伸縮自在なので自由を意味しているともいわれ、あるいはその全てなのかも知れない。

范蠡は越から北方の大国斉に移り、農業を営んで大成功を収めた。やがて名声を聞きつけた斉の国から宰相にならないかという誘いを受けるが、名を上げると不幸になるという理由から引越しをし、陶という土地に引っ越して交易業に従事した。

陶という場所はいくつかの国に至る道の要所にあたり、ここでも成功を収めていつしか陶朱公という綽名がつけられたという。

ある時頓という人物が陶朱公に対し富裕になるこつを聞いた。教えられたとおりに牛や羊を飼育していくと、十年後には王公貴族なみの資産を築くことに成功でき、いつの間にか人々は猗頓(いとん)の富と呼ばれるようになり、合わせて陶朱・猗頓の富とよばれるようになった。

范蠡がいつ頃死んだかはわかっていない。

ただ、晩年は家族に商売を任せ、悠々自適に暮らしたという。

あらゆる意味で、ライバルの伍子胥とは対照的な生き方をした人物であり、中国ではどちらの人物も人気があるらしい。

個人的な范蠡の評価

期を見るに長け、権謀術数に長ける様は三国志時代の名軍師賈詡を思わせる。

范蠡が春秋時代および後代のあらゆる人物より優れていた点は、下手に名声を求めず、固執せず、自らの栄達を成し遂げたことであろう。

そのあまりの才覚に勾践は范蠡を殺そうとしたが、きっと范蠡には簒奪の意思などはなかったであろう。

勾践がもし配下の粛正などをしなかったら、春秋戦国時代はもっと早く終わっていたかも知れない。歴史にifはないが、やはり天下を統一するにはそれなりの器が必要なのである。

春秋の五覇は皆優れた人物たちであったが、残念ながら英雄の器たる人物は一人もいなかった。

春秋戦国時代を終わらせた秦の始皇帝は、良し悪しは別としてもやはり英雄の器であったというべきであろう。

范蠡はそういった意味で勾践の器をしっかり認識しており、その後誰にも仕えなかった訳だが、もし同時代にそのような器の人物がいれば、その人物は天下をとっていただろう。

優れた賢臣を用いられるのは優れた君主だけなのである。

諸葛孔明を用いた劉備なんかはやっぱり優れた君主だったんだろうなぁと思う。

それでも范蠡だったかというと中国史上でも稀に見る幸せな生活をした人物だと言え、次男を不幸な事故で無くしてしまったりしたが、一家の仲も良く、商人から宰相になり処刑された呂不韋なんかよりもよっぽど充実した生涯を送った気もする。

なにごともほどほどが良いのかも知れない。