ディオクレティアヌス帝によってはじめられたテトラルキアはコンスタンティヌス帝によって1人による支配に戻ったが、その後継者たちは分割統治を始め、血みどろの争いを繰り広げるようになっていった。

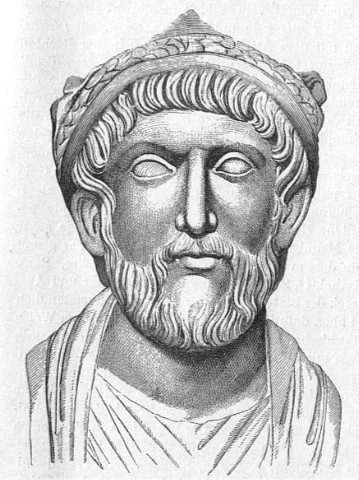

そのような状態を制した、というよりもたった1人生き残ったのがユリアヌス帝である。

囚われの幼少期

ユリアヌス帝の父親はユリウス・コンスタンティウスと言う、初代コンスタンティウス帝の息子であり、コンスタンティヌス帝の腹違いの弟であった。

コンスタンティウス帝は元々結婚していたヘレナと分かれ、マクシミアヌス帝の娘テオドラとの結婚を果たした。

ヘレナとの間に生まれた子供がコンスタンティヌスで、テオドラとの間に生まれたのがユリアヌス帝の父親だった訳だ。

コンスタンティヌス帝が死ぬと、その後継者は8名に絞られた。

そのうちの2名、ユリアヌスの父親とその弟であるハンニバリアヌスは謀殺された。下手人は不明だが、コンスタンティヌス帝の3人の息子か、その背後にいる宦官を中心とした勢力であるのは間違いないであろう。

生き残ったハンニバリアヌスの息子ガルスとユリアヌスは首都のコンスタンティープルやニコメディア、ビュティニア、マケッルスなどを転々とさせられ、事実上の幽閉生活を強いられた。

幼きユリアヌスはその時期をギリシャ哲学などを学びそだっていったようである。軍事は政治にかかわるようなことは一切なかったが、コンスタンティヌス帝の子供たちが1人、また1人と死んでいくにつれ生き残ったコンスタンティウス帝はともに幽閉されていたガルスを副帝に任命する。

過酷な幽閉生活はガルスの精神を破壊したと言われていて、ガルスは虐殺事件を起こすなど暴君と化しており、コンスタンティウス帝により処刑されることとなった。

代わりに白羽の矢が立ったのがユリアヌス帝であったわけだ。

副帝ユリアヌス

紀元355年、ユリアヌスは24歳で副帝となった。

ユリアヌスが担当するのは帝国の西方で、主にゲルマン人の対応がその任務となる。

軍事経験のないユリアヌスにローマ最大の敵であるゲルマン人対策をおしつけるなど愚策でしかないが、そもそも正帝であるコンスタンティウスも軍事経験なしで皇帝になっており、この辺りの感覚は養われていなかったようである。

とはいえ当時残った皇族はユリアヌスしかおらず、仕方がなかったという面もあると思う。

わずかな護衛と共に冬のアルプスを越えたユリアヌスは、ガリアの地に到着した。ユリウス・カエサルによってローマ化されたガリア地方はローマ化の見本と言われただけあって、ユリアヌスのガリア統治は非常にうまく行った。その評判は現在のフランス共和国でも上々であるほどだが、当時この地方は賊将マグネンティスの反乱によって荒廃しており、度重なるゲルマン人の侵攻と重なって復興は容易ではなかった。

ユリアヌスはすぐにゲルマン人との闘いを開始した。ゲルマン人の有力部族であるアレマンニ族との闘いに勝利するとケルンを占領していたフランク族との闘いにも勝利する。

ストラスブールの戦い(アルゲントラトゥムの戦い)の勝利と正帝就任

ヨーロッパの十字路ともいわれるストラスブールは、歴史的にフランスとドイツが奪い合う土地となっているが、この地においてローマ帝国とゲルマン人の雌雄を決する戦いが繰り広げられたのは紀元357年の話。

ゲルマン民族の中でも有力部族であるアレマンニ族は3万5000という兵力でローマ帝国領ガリアを侵攻した。対するユリアヌス側の兵力は13000。

本来ならば勝ち目のない戦いであったが、ユリアヌスはこの戦いに勝利した。

この戦いの際ユリアヌスは自ら陣頭に立って戦いに参加したと言われており、そのことが将兵の指揮を大いに上げ、勝利後はその名声をローマ中にとどろかせることになる。

ローマ帝国に住まう人々は、次第にユリアヌスの皇帝就任を望むようになる。

そのような状態で皇帝コンスタンティスはユリアヌスへの援軍を求めたが、ガリアの地を離れたがらないガリア人達はユリアヌスを皇帝として擁立、援軍の派遣はなされないままとなる。

ユリアヌスはコンスタンティウスとの闘いを決意し、そのまま東方へと向かう。対するコンスタンティウスも西方へと向かったが、途中で病死、その後継者にはユリアヌスを指名したという。

ユリアヌスはそのまま首都コンスタンティノープルに入場し、コンスタンティウス帝の葬儀を執り行った。

皇帝ユリアヌス帝の誕生である。

背教者ユリアヌス

ユリアヌスはこの通り優れた皇帝であったが、歴史は彼のことをこう呼ぶ。

背教者(アポスタタ)ユリアヌス

理由はユリアヌスがキリスト教を優遇しなかったからである。

実際には彼は「ミラノ勅令」に従い信教の自由を認め、キリスト教への優遇を辞めたに過ぎない。

理屈で言えばコンスタンティヌス帝こそ自ら出したミラノ勅令を守らず法令に違反した者と言えるだろう。

超法規的存在なので誰もそれを弾劾できなかっただけで。

宗教は時に法律や理論を超える。

キリスト教への優遇をしないのはすなわち背教者なのである。

ユリアヌスは一度足りとてキリスト教徒になったことなどないのだが、歪められたキリスト教史観において彼は背教者でしかなかったのだ。

しかしユリアヌスにおいてはキリスト教徒でないということが仇になる。

コンスタンティヌス帝、コンスタンティウス帝ともにキリスト教徒を特別に優遇しており、帝国内の高級官僚においてはすでにキリスト教徒の占める割合が多くなっていたのであった。

これは軍隊の指揮官レベルでも同様で、このことが後に悲劇をもたらすことになる。

彼はローマをもとの元老院重視の政体に戻そうと努力していたが、結局はキリスト教徒の官僚たちによってそれは阻まれることになる。

官僚システムの欠点は、現代日本においてそうであるように、肥大化してしまうことである。この頃のローマの国家財政は官僚制によって逼迫してしまっており、首が回らない状態であった。これも現代日本と共通することである。

官僚制は仕事のための仕事を作り、歳出を無限に増やしていく。やがて肥大化しすぎた官僚の暴走を誰も止められなくなり、国家は衰退を余儀なくされる。そのことに気づいても、誰もそのことに抵抗ができない。

ペルシャ遠征と死

ユリアヌスのなそうとした改革は悉くキリスト教官僚によって潰された。

既得権益を持つものは全力でそれを守ろうとする。

そんな状態であったが、ユリアヌスは東方に行かなければならなくなった。

ササン朝ペルシャが強硬な姿勢を崩さなかったからだ。

ゲルマン人が侵攻してきている状態でも、ローマの第一仮想的はアウグストゥスの時代から変わらずペルシャであった。

当時のペルシャは英君と名高いシャープール2世。

ユリアヌスはこれに8万の兵力を伴い積極的な攻勢にでた。

戦闘は終始ユリアヌス側に有利で、ついにはクテシフォンの間近まで来たが、結局攻めきれず撤退を敢行、これはササン朝の狙い通りで、そこを追撃される。

おおがかりな会戦ではやはりローマの側が強かったのだが、ササン朝側は小数の兵士によるゲリラ戦を展開、少し、また少しと追い詰めて行った。

そしてユリアヌスは死んだ。

ユリアヌスの死に対しては、当時から味方の槍に刺されて死んだとする説が強い。

「ガラリア人よ、汝はついに勝てり」という言葉が最後だったと言われているが、すなわち、これはキリスト教徒によって殺されたことを指しているのだと。

事実、これ以降のローマ皇帝で、キリスト教徒でない者はなかった。

キリストが死して300年、ついに勝利を収めたのであった!

ユリアヌス死後

ユリアヌスが死に、ヨヴィアヌスという人物が後を継いだ。この人物はコンスタンティノープルに戻る途中に死んだ。おそらくは暗殺であろう。一体だれが殺したのか、それは憶測さえたてられていない。

次の皇帝にはヴァレンティニアヌスが就任した。

ローマ帝国初のゲルマン人皇帝である。

彼について1つだけ付け加えることがあれば、初のゲルマン人クリスチャン皇帝である。

個人的なユリアヌスの評価

ユリアヌスは長い間不当な評価をされてきたローマ皇帝の1人であろう。

キリスト教に傾いていたローマの政治をもとの状態に戻そうとしたためキリスト教史観によればまさに背教者な訳であった。

ユリアヌスの政策は、結果を見れば全て失敗に終わったことになる。結局はコンスタンティヌス帝が基盤を築いたキリスト教勢力によって悉く潰されたのだ。

軍事的にはゲルマン人との闘いには勝ったが、ペルシャとの闘いには負けてしまった。

敗因は様々ある。彼は部隊を2つに分けたが、もう1つの部隊が予定通り来なかった。ユリアヌスは度々嫌がらせを受けており、ゲルマン人と戦っている際も指揮官がやってこないということがあった。

これはもう、ローマ皇帝はキリスト教徒になるしかなかったと言えよう。

その中で、ユリアヌスは確かに時代が読めなかったと言えるかも知れない。あるいは自分を拘束し、父を殺したコンスタンティヌス帝の息子達への反発もあったのかもしれない。

もしユリアヌスが生まれたのが共和政ローマであったら、きっと名のある指揮官になったことであろう。

ローマ帝国は実質的に、コンスタンティヌス帝の時代に終わっていたのである。