世界史の教科書に出てくる中で最も長い名前を持つのが今回の主役マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝である。

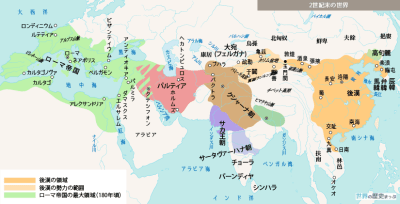

5賢帝最後の1人として、哲人皇帝としても知られ、はるか遠く中国の漢の書物に大秦王安敦としてさえ記録されている彼の人生について見て行こう。

皇帝になることが約束されていた男

アウレリウス帝の才能を見抜いていたのはハドリアヌス帝であった。

初代皇帝アウグストゥスが2代目にティベリウスを選んだ時、ゲルマニクスまでの中継ぎとしての役割を期待したのは有名な話だが、ハドリアヌスが後継者としてアントニヌス・ピウスを後継者とした際にも、アウレリウスともう1人ルキウス・ヴェルスを養子とすることを条件としていた。

後者に関してはハドリアヌス帝が粛正した人物の息子であったことから贖罪の気持ちが強かったと言われているが、アウレリウス帝に関しては幼少よりその才能は広く認められており、ハドリアヌスがそれを見抜いていたということであろう。

アントニヌス・ピウスの養子となったアウレリウスは当代で最高の教育を受けて育った。

中でもギリシャ人家庭教師であるコルネリウス・フロントは当代1の知識人と言われ、後に哲人皇帝と言われるアウレリウスの人格形成に大きな影響を与えたようだ。

アウレリウス帝の人格はその著書「自省録」に見られるように内政的で思慮深く、公明正大な性格であった。その人格は後世の研究科を魅了してやまず、それゆえに名君としてのイメージが定着している。

果たしてそうであろうか?

人格が優秀な名君とも限らないし、人格的に問題があるからと言って暴君とも限らない。

今回はアウレリウス帝の治世がどのようなものであったかを見て行きたいと思う。

皇帝になるまで

ハドリアヌス帝が亡くなると養父であるアントニヌス・ピウスが皇帝に就任した。

基本的にピウスはハドリアヌスの路線を引き継ぎ、たった1点を除いてはハドリアヌスの遺言を実直に実行していた。

その1点というのは後継者たちの結婚問題で、ハドリアヌスはピウスの娘をルキウスに嫁がせるように言っていたのだが、ピウスはアウレリウスに嫁がせることにした。

次期皇帝として周知されていた彼は順調すぎるほどに出世の階段を上っていく。

わずか18歳でクワエストル(会計検査官)、19歳でローマ執政官であるコンスルに就任してしまうのだ。

コンスルは皇帝であるプンケプスに次ぐ地位で、未成年者が国家のナンバー2になってしまった訳である。

コンスルはかつて40歳以上という年齢制限があり、ローマの英雄スキピオですらも第二次ポエニ戦争時まだ30歳にすら達していないと言う理由でコンスルへの立候補を認められなかった。

現在では5賢帝という理想君主における再評価がなされているが、この辺りを見るにつけローマが衰退していった理由が分かるような気がする。

かつてのローマでは平民であっても国家の命運を決めるような重要役職に就くことが可能だった。そのことが国家を繁栄させていた。

そのころのローマはこの頃にはもうない。

個人的にはローマの衰退はこの辺りから始まっていったと思う。

とはいえアウレリウスはもう1人の後継者候補のルキウスに比べると断トツで優秀だった。彼は与えられた政務を着実にこなしていった。

24歳の頃には再び執政官となり、子宝にも多く恵まれた。妻であるファウスティーナとの間には最終的に14人の子供が生まれ、そのうち6人は成人した。無事に成人した男子はローマ最悪クラスの暴君コンモドゥスただ1人で、この子供たちが後にローマを混沌へと導くのである。

ピウスも娘のことはかわいかったらしく、まだアウレリウスが皇帝にもなっていないのにファウスティーナに「アウグスタ」の尊称を贈ってしまう。

アウグスタは皇后という意味で、初代皇帝アウグストゥスの妻などは死後にこの廟号を贈られている訳だが、それを皇后になる前に贈るあたりがピウスと言えども人の親なのだなと思ってしまう。

個人的に、身内を優遇し始めると崩壊が始まる。

確かにこの段階ではその崩壊は起きなかったが、結局アウレリウス帝が死んだ後にその崩壊は怒涛のように押し寄せてくるのであるが、それはまだ先の話。

アウレリウス帝は養父のもとで激務をこなしながら哲学に耽り、日々を過ごしていたのであった。

皇帝就任と共同統治と受難

紀元後161年、養父であるアントニヌス・ピウスがこの世を去った。

ここでアウレリウス帝は歴史的にも例をみないあることをする。

それは皇帝になるのは自分だけでなくルキウス・ヴェルスも同時にであると宣言したのだ。

これがハドリアヌス帝の遺言を守ったピウスの決定であったのかは知られていない。ピウスはもちろんアウレリウスも実直な人間であったから、遺言などなくてもそうしたかも知れない。

こうして史上初の共同統治が始まった。

しかしアウレリウスはその統治を通じてかなりの不運に見舞われる。

最初の不運は161年、つまり皇帝に就任した年に起きた大飢饉だ。

ローマ帝国の領土は地中海性気候の影響もあって温暖で農作物がよくとれるが、この年はどういう訳かかつてないほどの不作であったという。

挙句の果てにティベレ川が氾濫を起こしその対応に追われるようになると、次々に問題が起きるようになる。

ローマ皇帝が代わる度に噴出するのがアルメニア問題およびパルティア問題である。

この問題は常に、パルティアが選んだ王をアルメニア王にし、ローマが戴冠をするという形で解決されてきた訳であるが、今回のパルティアは強硬的だった。

パルティアはアルメニアに進駐し親ローマであるアルメニア王を追放してしまったのだ。事実上の宣戦布告と言っても良い。

当時のシリア総督はアティディウス・コルネリアスという人物で、ハドリアヌス帝の時からずっと総督府の長官を続けており、すでに老齢であった。

そのせいもあったのか、ローマはパルティアに大敗した。長い平和がボケさせてしまったという声もあった。敗北の責任をとってカッパドキア総督は自死を選んだ。

アウレリウス帝の名前は冒頭で述べた通り長いが、それでも略されていて、本当の名前はインペトラル・カエサル・マルクス・アウレリウス・アントニヌス・アウグストゥスという。

インペラトルとカエサルの部分が後に各言語で皇帝を表すようになる訳だが、インペラトルというのは最高軍事権を持つ司令官という意味で、当然の如くローマ皇帝は最高司令官としての地位もある。

しかし、アウレリウス帝には軍事的な経験が一切なかった。ルキウスにもなかった。生涯を通じてみるに、アウレリウス帝には軍事的な才能がなかったというのが正しい評価であろう。

アウレリウス帝はパルティアに共同統治者であるルキウスを司令官として送ることを決定した。

このルキウスというのも中々の人物で、ローマの危機だというのにチンタラと観光したり温泉に入ったり旅を満喫していたようである。

遅れてきたルキウスには軍事的な才能は皆無であったようで現地の司令官たちの間の方針の違いをまとめきれなかった。そのためローマにいたアウレリウス帝のもとへは指示を求める手紙が後を絶たなかったという。

それでもアウレリウス帝によって派遣されていたブリタニア総督官のスタティウス・プリスクスが早々にシリアに到着していたのがよかったのかローマ側はパルティアへの反撃に出て、見事な勝利をおさめることになる。

なお最高司令官たるルキウスは現地に愛人を作って遊んでいたらしい。

変な支持を出さなかっただけマシなのか、アウレリウスは当時最高の司令官たちをシリア方面に集めていて、アヴィディウス・カシウスもそういった1人であった。

プリウスクスやカシウスは迅速にパルティア側に対処し、アルメニアには親ローマの王を就任させることに成功、パルティア側の打撃は大きく、これによって当方ではササン朝ペルシャの勢力が拡大していくことになる。

パルティアを破ったことを記念してローマでは凱旋式が行われたが、この時絶賛を受けたのは皇帝2人であって実際に戦った司令官たちではなかった。しかも皇帝達の家族もそのパレードに参加していたという。

このことに、現地の司令官や兵士たちは何を思っただろうか?

このことは後にローマにもたらされる悲劇の引き金になるのだが、アウレリウスはそのことにはまだ気づいていなかった。

帝国の荒廃と北方問題

パルティア遠征がもたらしたのは勝利だけではなかったようだ。同時に疫病ももたらしていたようで、ローマ領内の人口はこの時期だいぶ減ったようである。一説には500万人を超える犠牲があったともいう。

さらにこの時代はキリスト教の弾圧が盛んになった時代でもあり、属州などでは剣闘士の代わりにキリスト教徒を猛獣に襲わせて楽しむという習慣ができあがっていたようである。

そのような内部的な荒廃とともにやってきたのが北方のゲルマン民族達である。

ゲルマン民族の大移動は世界史の授業では4世紀頃と習うが、紀元前あたりからちょくちょく6ケタ規模の人数での移動はしている。アウレリウス帝の時代には数は不明だがかなりの数のゲルマン人がローマ領に向けて侵攻を開始しており、皇帝自身が常に国境線であるドナウ川に張り付いていないといけない事態になっていた。

ラテン語では防衛線のことを「リメス」と呼ぶのだが、このリメスがゲルマン人によって破られるという事態になった。

アウレリウスはシリアに派遣していた優秀な司令官たちをドナウ川近辺のパンノニア総督府に呼び寄せ、その対策にあてた。

そうこうしているうちに今度は東方でも問題が起きた。アルメニアでクーデターが勃発したのだ。

アウレリウスは事態に対処するためにパルティア戦役で功績のあったカシウスを東方総司令官に任命することにした。

カシウスはよく動き、アルメニア問題を見事に解決した。だが、もっと大きな問題を引き起こした。

東方司令官カシウスの乱

アヴィディウス・カシウスがなぜこの時期にローマに対して反乱を起こしたのかがわからない。彼はローマ帝国内部でローマ皇帝に次ぐ軍事大権を持っていた。

ローマは西よりも東の方が長続きした。

東の方が豊であったし、軍事的にも強大だったからだ。

あるいはその軍力があればローマを手中に入れられると思ったのかも知れない。

あるいは凱旋式で見られるようなアウレリウス帝の不遜なふるまいに我慢できなかったのかも知れない。

あるいはどれだけ戦功を挙げても時期皇帝になれないことへの憤りだったかも知れない。

あるいはその全てか。

カシウスが遺した文章の中にはローマ国内における腐敗に関する怒りがにじんでいる部分がある。ローマ皇帝の身内びいきを見るにつけ、帝国内部が腐敗的になっていたことは想像に難くない。

アウレリウスはこの時珍しく適切な判断をした。

西方における軍勢を説き伏せ、手中に収めた後元老院にカシウスを国家の敵認定させたのだ。

そのうえで自ら東方に旅立とうとした。

が、カシウスは部下に殺された。

反乱軍は自ら瓦解したのである。このままカシウスが戦っていればどうなったかはわからないが、ひとまず危機は去った。

アウレリウスは事後処理のために急ぎ東方に向かい、反乱に与した者に寛大な処置を施した。

この際、エジプトのムセイオンやギリシャを見て回ったという。

哲人皇帝と言われたアウレリウス帝のことだから、さぞ有意義な旅となったことだろう。

それでもローマ皇帝に暇は与えられなかった。

アウレリウスは息子であるコンモドゥスを共同統治者に任命すると戦果の上がっていないパンノニア(現在のハンガリーのあたり)に再び足を向けた。

ゲルマン人との闘いは熾烈を極めた。

司令官の1人であるユリウス・ヴェルスという武将が戦死した。多くの犠牲が出る中、アウレリウス帝も亡くなった。死因は病死であった。常日頃から医師であるガレノスを傍らにおいていたアウレリウスは若い時から病気に悩まされており、自分の寿命が長くないことを知っていたのだろう。

アウレリウスは現代のウィーンの前身であるウィンドボナで亡くなった。59歳であった。

アウレリウス帝の死後、ローマは急速にその求心力を失っていく。

その崩壊の音は、すでに聞こえていた。

個人的なマルクス・アウレリウス・アントニヌス帝の評価

人格的には最高であったが、政治家としても軍人としても並で、君主としては可もなく不可もない人物というのが個人的なアルレリウス帝の評価である。

「自省録」を見れば彼がいかに素晴らしい人間であったかが分かるが、多くの内乱を経験し、何よりローマ帝国に世襲制をもたらしたということはマイナスでしかなかった。

事実彼の息子コンモドゥスはローマの中でも特に有名な暴君となり、時代を混迷へと導いてしまう。

5賢帝と言われる皇帝達には血のつながりはない。ローマという巨大な帝国を統治できるような優秀な人材が常に選ばれ続けていたからこそ優秀な統治者が誕生したのだ。

歴史上に5人もの名君が続くことはほとんどなく、5賢帝以外では清王朝の最初の5人が優秀なぐらいである。

権力は腐敗する

その言葉の通り、この時期にはもう腐敗が始まっていた。

そのことが東方司令官の反乱を招いたのは確かであろう。極度に身内に固められ過ぎた政治が硬直化を招いたのも疑いようがない。

実は軍事的にも政治的にもアウレリウス帝の功績といえるようなものはない。世界史の教科書にも必ずと言っていいほどでてくるが、彼が何をしたかは具体的には書いていない。実はなにもないのだ。

平和だったピウスの時代と異なり、アウレリウス帝の時代は大変な混乱期であった。

天災や飢饉などはいたしかたがないが、ゲルマン人の襲来やパルティアによる信仰もアウレリウス帝の統治能力の低さが原因で起こったと言っても過言ではないだろう。

5賢帝の名前はついているけれども、トラヤヌス帝などとは比べるべくもないであろう。

暗君でも暴君でも決してないが、名君でも決してないというのが実情であろう。

それでもローマの皇帝の中では指折りで数えられるほど優秀であることもまた疑いようのないことである。